Aunque hayamos aceptado jugar al "juego de la integración", y por tanto nos propongamos examinar qué es lo que consideramos irrenunciable y qué lo tolerable, el sueño de una asimilación imposible puede todavía deslizarse inconscientemente, haciéndonos actuar irracionalmente en perjuicio de nuestros objetivos. Los mecanismos que utilizamos para ello se parecen a los "tropos" literarios: juegan con las palabras, los significados, y las relaciones simbólicas que pueden establecerse entre las cosas.

Aunque hayamos aceptado jugar al "juego de la integración", y por tanto nos propongamos examinar qué es lo que consideramos irrenunciable y qué lo tolerable, el sueño de una asimilación imposible puede todavía deslizarse inconscientemente, haciéndonos actuar irracionalmente en perjuicio de nuestros objetivos. Los mecanismos que utilizamos para ello se parecen a los "tropos" literarios: juegan con las palabras, los significados, y las relaciones simbólicas que pueden establecerse entre las cosas.Para ilustrar esto voy a utilizar un ejemplo, donde aparecen dos de estos mecanismos (el segundo lo dejamos para la próxima entrada).

Hernando de Talavera, el primer arzobispo de la Granada reconquistada tenía como objetivo –como es comprensible- la conversión de los musulmanes granadinos al cristianismo. Parece ser que destacó por lo que hoy llamaríamos “talante”, al desplegar una estrategia más bien “suave” y oponerse a la coacción en las conversiones, en comparación con los métodos más duros de su sucesor, Cisneros.

A pesar de estas buenas intenciones, en las admoniciones que hace a los conversos, los conmina a adecuarse en todo a los cristianos "en vestir y calzar y comer y en mesas y en viandas guisadas como comúnmente las guisan, y en vuestro andar y en vuestro dar y tomar, y, más que mucho, en vuestro hablar, olvidando cuanto pudiéredes la lengua arábiga y haciéndola olvidar y que nunca se hable en vuestras casas." Es decir: para ser cristianos, tenían que dejar de ser ellos mismos para siempre y parecerse en todo a los castellanos; resultado que, aunque hubieran anhelado, nunca habrían podido conseguir. Su política bienintencionada estaba condenada al fracaso. Sería un exceso por mi parte atribuir a esto -sin pruebas- lo que sucedió después pero, desde un punto de vista narrativo, el cuento continúa de manera apropiada para que yo inserte mi moraleja. Su política realmente fracasó: lo sustituyó Cisneros, con una línea mucho más dura y provocadora, lo que seguramente contribuyó a las revueltas de una población que seguramente nunca llegó a integrarse de manera funcional.

A pesar de estas buenas intenciones, en las admoniciones que hace a los conversos, los conmina a adecuarse en todo a los cristianos "en vestir y calzar y comer y en mesas y en viandas guisadas como comúnmente las guisan, y en vuestro andar y en vuestro dar y tomar, y, más que mucho, en vuestro hablar, olvidando cuanto pudiéredes la lengua arábiga y haciéndola olvidar y que nunca se hable en vuestras casas." Es decir: para ser cristianos, tenían que dejar de ser ellos mismos para siempre y parecerse en todo a los castellanos; resultado que, aunque hubieran anhelado, nunca habrían podido conseguir. Su política bienintencionada estaba condenada al fracaso. Sería un exceso por mi parte atribuir a esto -sin pruebas- lo que sucedió después pero, desde un punto de vista narrativo, el cuento continúa de manera apropiada para que yo inserte mi moraleja. Su política realmente fracasó: lo sustituyó Cisneros, con una línea mucho más dura y provocadora, lo que seguramente contribuyó a las revueltas de una población que seguramente nunca llegó a integrarse de manera funcional.

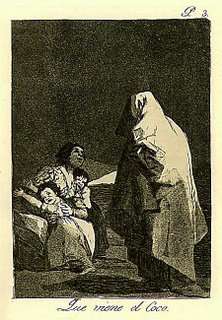

Hoy en día, en una Europa laica, con libertad de culto y las religiones más variopintas, no podemos pretender que la integración de los extranjeros se cifre en la conversión a una religión concreta. Pero con el ejemplo quiero mostrar como don Hernando pedía una cosa distinta de lo que quería, poniendo seguramente dificultades añadidas a todo el proceso: su objetivo era la conversión, pero lo que solicitaba era la transformación de una serie de cosas que no tienen nada que ver con la fe pero que, de alguna manera, la simbolizaban. Se trata de un tropo, una especie de metáfora. Hoy en día nos puede pasar lo mismo; incluso nos puede pasar justo al contrario: utilizamos la religión (pero también, como antaño, la vestimenta, el acento, la gastronomía, etc.) para simbolizar una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver, que no siempre definimos o verbalizamos y que son las que realmente nos interesan. Determinar claramente qué es lo que consideramos irrenunciable en esta negociación bilateral de la integración mutua y no referirnos a ello con metáforas que complican aún más lo que ya es un trabajo duro nos ahorrará tiempo, sufrimientos, esfuerzos y disgustos.