Judío, catalán, andaluz, facha, moro, yanqui, gitano, argentino, carca, sudaca, progre, marimacho, musulmán, cristiano, vasco o maricón... Que levante la mano (y tire la primera piedra) el que nunca jamás en su vida haya jugado al juego de los estereotipos con material delicado: personas.

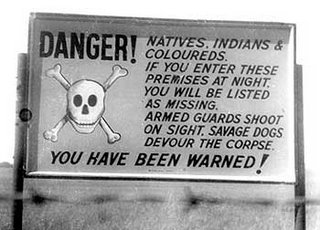

Judío, catalán, andaluz, facha, moro, yanqui, gitano, argentino, carca, sudaca, progre, marimacho, musulmán, cristiano, vasco o maricón... Que levante la mano (y tire la primera piedra) el que nunca jamás en su vida haya jugado al juego de los estereotipos con material delicado: personas.El problema de fondo es otro. Cuando los estereotipos se refieren a "cosas" u "objetos", su validez o invalidez es un problema de "cómo hacer que nuestro conocimiento sea el mejor posible"; en fino: es una cuestión epistemológica. Pero cuando los estereotipos se dirigen a seres humanos aparecen, además, importantes problemas sociales, éticos y jurídicos. Cuando se trata a alguien conforme a un estereotipo, la decisión puede ser más o menos "racional" (en términos de teoría económica), pero la racionalidad no la hace menos discriminatoria. Por ejemplo, supongamos que fuera verdad que los andaluces somos unos vagos (yo no lo creo, eh ;-)), en la medida en que hubiera un 80% de posibilidades de que un andaluz resultara un gandul frente a una media del 50% para otros grupos étnicos. Un empresario tiene el legítimo interés de no contratar "a un vago"; una indagación detallada de los candidatos podría resultar costosa y fracasar de todas maneras. En estas condiciones, sería "racional" no contratar a un andaluz en la medida en que incrementa las posibilidades de tomar una decisión acertada (siempre que la creencia sea cierta). Aún así, no hay una relación de necesidad, una identidad entre la categoría étnica y el rasgo que se le atribuye (esto es lo que se llama "correlación ilusoria"), por lo que, si este tratamiento se generaliza -si todo el mundo aplicara esta regla- nos encontramos con que: 1) al menos un 20% de los andaluces son tratados conforme a una etiqueta y no conforme a sus cualidades objetivas; 2) los andaluces se quedan sin trabajo y se convierten en un grupo marginal, de manera que la mera pertenencia a la categoría supone una desventaja en la posición social. La decisión empresarial sería contraria a la dignidad humana -individual y colectiva-, éticamente reprochable (al menos para mí), y jurídicamente discriminatoria, esto es, contraria al artículo 14 de la Constitución.

No podemos cuestionarnos nuestra capacidad de estereotipar (no podemos renunciar a ella), pero podemos ser personas reflexivas, que nos cuestionemos lo que pensamos y lo que hacemos, para mejorar. Esta es mi receta de andar por casa:

a) Cuestionarnos de vez en cuando nuestras propias creencias y valoraciones ¿tenemos todos los datos posibles? ¿nuestra perspectiva está sesgada?, aunque sea para darnos la razón.

b) Plantearnos si es necesario trasladar nuestros juicios de valor sobre determinados hechos, prácticas o representaciones a las personas que vinculamos con ellos: ¿Hemos de trasladar necesariamente una valoración crítica de (el Opus Dei, el Islam, el anarquismo, etc, etc.) a los (opusianos, musulmanes, anarquistas, etc.)

c) En caso afirmativo, si nuestra valoración de antemano de la persona (prejuicio) es negativa -o al menos nuestra percepción de la persona se haya deformada por esta valoración de antemano- ¿creemos que la supuesta pertenencia de esta persona al grupo sólo aporta aspectos negativos? Si es así ¿la persona se haya totalmente determinada por estos aspectos, o hay otros elementos en ella a valorar?

d) De la misma manera ¿nuestro prejuicio nos lleva a actuar de algún modo? ¿a tratar a la persona en función de una "generalización"? ¿Ese trato es desfavorable? ¿Qué pasaría si nuestra generalización se convirtiera en regla general, que aplicara todo el mundo? ¿Terminarían las personas adscritas a la categoría en una situación de marginación por su pertenencia a ella?

Si hemos llegado a d), nuestra conducta es discriminatoria. Si ello no nos parece mal, al menos un mínimo de coherencia interna exigiría no fundamentar nuestro tratamiento en la defensa de los valores constitucionales (aún menos en el principio de no discriminación, aduciendo, por ejemplo, el estereotipo de que "los musulmanes son machistas").